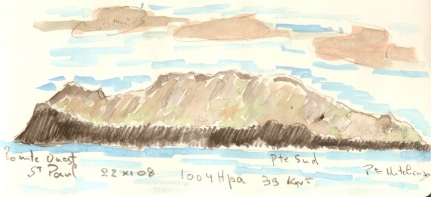

PHILAPOSTEL Bretagne vous propose de vous conter en 4 épisodes cette tragique aventure qui, bien qu’ayant fortement marqué l’histoire des TAAF, reste souvent méconnue du grand public. C’est après avoir recueilli et regroupé divers documents et informations sur le sujet (voir les sources en fin d’article) que je suis en mesure de vous la présenter aujourd’hui.

Vous savez tout maintenant sur ces « Oubliés de Saint Paul ». L’histoire est-elle finie pour autant ? Un groupe de personnes, composé entre autres des descendants des survivants, souhaitent que la tragédie de ces oubliés … ne soit pas oubliée. Ils se sont regroupés en association, Faire Vivre le souvenir des Oubliés de Saint-Paul, et organisent depuis diverses manifestations pour honorer la mémoire de ces disparus.

Pour ne rien oublier

Il suffit parfois d’un acte administratif pour faire ressurgir l’histoire, qu’une tombe voit sa concession échoir pour que le passé revienne à la surface … Concarneau, 2011 : la mairie fait apposer sur deux des tombes du cimetière des affichettes « La concession est échue. Veuillez vous adresser à la mairie – Etat civil. ».

A priori Louise Le Meur n’a plus de descendance, son fils Louis surnommé « Lili » est décédé au Croisic en 1995, sa fille Maria est enterrée au cimetière de Paray-Vielle-Poste avec son fils et sa seconde fille Paule a été enterrée à Saint-Paul à l’âge de deux mois.

Par contre la famille de Julien le Huludut réagit immédiatement. Elle prend contact avec la mairie. Sa fille à Julien, Maryvonne vit en Drôme Provençale, sa nièce, Dominique seule est restée dans la région de Concarneau. Et voilà qu’à la Mairie, elles évoquent le passé « extraordinaire » de ces deux êtres, mais aussi le passé de 6 autres bretons et de 44 malgaches. Et soudain, elles prennent conscience qu’avec la fin de la concession des tombes concarnoises, un pan de l’histoire de la pêche va disparaître, que des gens « oubliés » vont être à nouveau oubliés. Pas un nom de rue n’évoque cet événement, pas une plaque, pas une stèle. Il existe dans les ports de France des stèles et des monuments pour les péris en mer, les Terre-neuvas sont honorés à Saint-Malo ou à Saint-Pierre. … Mais aucune trace dans aucune ville de France des « Oubliés de Saint-Paul ».

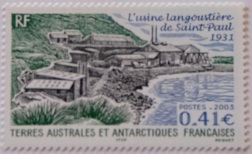

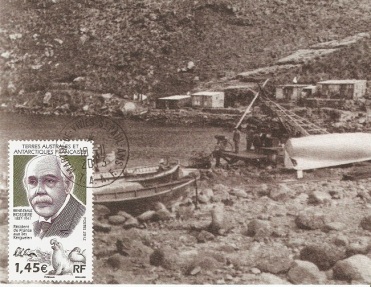

L’histoire pourtant en 1931 a fait la une des journaux. L’Ouest-Eclair, L’Humanité, L’Illustration et tant d’autres ont relaté le drame qui s’est déroulé dans les îles australes. La Justice s’est prononcée, des appels ont été interjetés, les coupables condamnés, les sanctions jamais exécutées. Et pourtant les instigateurs (Ndlr : les Frères Bossière) des activités ayant conduit à ces tristes événements sont encore considérés comme des explorateurs modèles, des entrepreneurs « qualifiés ». Des timbres perpétuent leur souvenir, le souvenir de leur usine à Kerguelen et celui de l’usine langoustière de Saint-Paul, mais rien sur les Oubliés.

Il est temps de parler de ceux qui ont subi les événements, le climat, la maladie, l’incurie des gestionnaires, la mort.

Voir aussi Pas de second oubli … – Ouest France

Bientôt un timbre ?

La mobilisation se poursuit pour que les « Oubliés de l’île Saint Paul » ne tombent pas dans l’oubli une seconde fois. Un timbre pourrait être émis en 2015, en hommage aux trois survivants.

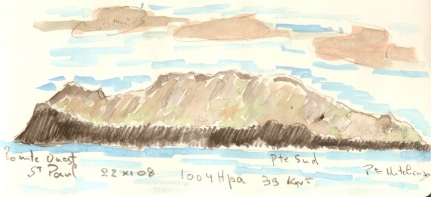

En 1930, six Concarnois et un Malgache avaient été abandonnés sur l’Île Saint-Paul, dans le sud de l’Océan indien. Trois y survivront. L’un deux, Julien Le Huludut, décédé en 1968, est aujourd’hui enterré au cimetière du centre-ville de Concarneau.

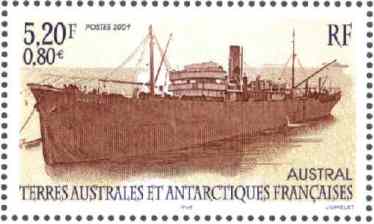

L’histoire ? Tragique et incroyable. En 1928, René Bossière, patron de la Langouste française, recrute des Concarnois pour pêcher la langouste. Une trentaine d’hommes et de femmes se portent volontaires dans la région. Après un long voyage à bord de l’Austral et une escale à Madagascar pour embarquer des Malgaches, ils débarquent sur l’île, rugueuse et ventée. Ils y construisent une conserverie. Après la saison de pêche sonne l’heure du retour. Sept d’entre eux acceptent alors de rester sur l’île pour entretenir les bâtiments. On leur promet un ravitaillement en produits frais dans les prochaines semaines. Ils attendront neuf mois. Entre-temps, quatre d’entre eux sont morts. Trois du scorbut dont un enfant, faute de fruits et légumes frais, et un par noyade.

À la mémoire des trois survivants

Les trois rescapés ? Louis Herlédan, Louise Brunou et Julien Le Huludut. La fille de ce dernier, Maryvonne Tateossian vit aujourd’hui à Valence. Sa petite-nièce, Dominique Virlouvet, à Rosporden. Elle remue aujourd’hui ciel et terre pour que Concarneau n’oublie pas les siens. Et le message passe. Quelque 530 personnes se sont déjà connectées via les réseaux sociaux pour soutenir le mouvement.

« Nous aurions voulu que la mairie prenne en charge la concession de Julien Le Huludut, échue depuis 1999, explique Dominique Virlouvet. Et valorise l’histoire des Oubliés à travers une plaque commémorative. Mais la mairie n’a pas donné suite, la tombe ne présentant pas d’intérêt architectural. »

La municipalité a pourtant tenu à honorer la mémoire des Oubliés de Saint-Paul. Le magazine communal, Sillage, a consacré, en juin, une double page à leur histoire. Et promet qu’elle sera citée dans les circuits du patrimoine lors des journées du patrimoine à l’automne prochain.

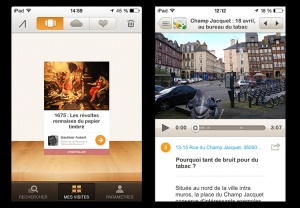

Mais Dominique Virvoulet ne veut pas en rester là. Avec Bruno Boisguéhéneuc, investi lui aussi dans ce devoir de mémoire, elle a rencontré, il y a une quinzaine de jours, Pierre Couesnon, historien des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), dans le but d’émettre un timbre en mémoire des trois survivants. « La prochaine commission philatélique aura lieu en octobre, indique Bruno Boisguéhéneuc. Le projet du timbre sera proposé au préfet administrateur supérieur des terres australes. Si la commission est d’accord, le timbre pourrait sortir en janvier 2015. »

Mais Dominique Virvoulet ne veut pas en rester là. Avec Bruno Boisguéhéneuc, investi lui aussi dans ce devoir de mémoire, elle a rencontré, il y a une quinzaine de jours, Pierre Couesnon, historien des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf), dans le but d’émettre un timbre en mémoire des trois survivants. « La prochaine commission philatélique aura lieu en octobre, indique Bruno Boisguéhéneuc. Le projet du timbre sera proposé au préfet administrateur supérieur des terres australes. Si la commission est d’accord, le timbre pourrait sortir en janvier 2015. »

Si le projet est validé, Pierre Couesnon devra élaborer un dossier complet. « Notre espoir est que le lancement du timbre se passe à Concarneau puisque c’est d’ici que l’histoire est partie », reprend Dominique Virvoulet. La mairie indique quant à elle « que bien sûr, si le timbre devait sortir, la Ville s’associerait à l’événement. »

Dominique Virvoulet espère toutefois qu’une fois le timbre émis, la mairie ira plus loin avec l’installation d’une plaque commémorative « pour tous les Oubliés de Saint-Paul » sur la tombe de Julien Le Huludut. Le groupe de soutien travaille par ailleurs sur le projet d’une commémoration sur le site même de l’expédition, à Saint-Paul.

Dernière minute 10 septembre 2014 : un timbre sur les « Naufragés de Saint Paul » est bien prévu dans le programme philatélique des TAAF 2015. Mais il ne s’agit pas vraiment de naufragés …

Voir aussi Un timbre en hommage … – Ouest France et l’article du Télégramme

Vous avez aimé ce récit des Oubliés de Saint Paul ? Laissez-nous vos avis et commentaires !

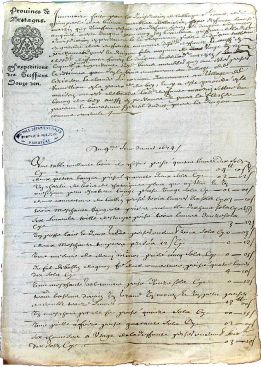

Article élaboré à partir d’informations et de documents de :

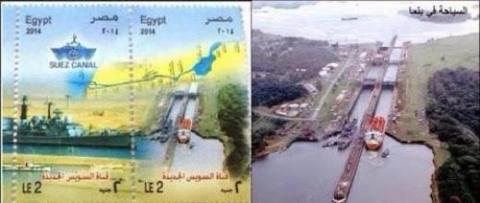

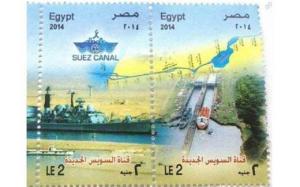

L’Egypte s’apprête à célébrer la mise en place de l’un des plus gros chantiers de son histoire : l’extension du canal de Suez, un projet à 3 milliards d’euros, la fierté du pays. Pour marquer le coup, le gouvernement a même annoncé une série limitée de timbres. Le problème, c’est que le graphiste qui les a créés s’est un peu emmêlé les pinceaux, représentant en fait… le Canal de Panama, situé à 11.000 kilomètres de là !

L’Egypte s’apprête à célébrer la mise en place de l’un des plus gros chantiers de son histoire : l’extension du canal de Suez, un projet à 3 milliards d’euros, la fierté du pays. Pour marquer le coup, le gouvernement a même annoncé une série limitée de timbres. Le problème, c’est que le graphiste qui les a créés s’est un peu emmêlé les pinceaux, représentant en fait… le Canal de Panama, situé à 11.000 kilomètres de là ! Alors, à quand le tunnel reliant les deux pôles ? 😉

Alors, à quand le tunnel reliant les deux pôles ? 😉