En cette fin d’année 1870, Paris est coupée du monde. Encerclée par les armées prussiennes quelques jours après la défaite de Sedan, le 1er septembre, et l’abdication de Napoléon III, la capitale française a vu le ministre de l’Intérieur Léon Gambetta proclamer la IIIe République depuis le balcon de l’Hôtel de Ville. Mais ce nouveau gouvernement de Défense nationale se retrouve bientôt pris au piège, avec les 2 millions d’habitants que compte la Ville Lumière.

Le 7 octobre, Léon Gambetta quitte Paris en montgolfière et se réfugie à Tours, où il organise l’armée de Loire, afin de tenter de desserrer l’étau prussien. Mais ces tentatives de désenclavement échouent, seule l’intendance arrive à faire passer dans Paris des réserves de nourriture avant que les voies de communication ne soient totalement inaccessibles.

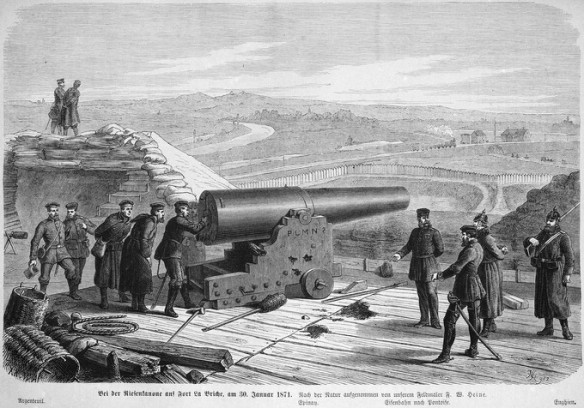

Dès la mi-septembre 1870, les armées prussiennes organisent le blocus de la capitale. (Ilustration : Adolphe Braun / Wikicommons) (Ernst Keil – Domaine public/Wikicommons)

L’Opéra Garnier transformé en garde-manger géant

Ainsi, près de 219 tonnes de farine, 25 000 œufs et autres conserves et viandes salées sont stockés au sein de l’Opéra Garnier, qui devient un garde-manger géant. 150 000 moutons et 2 000 porcs sont également parqués sous haute surveillance au bois de Boulogne et au jardin du Luxembourg.

Paris doit faire face à l’ennemi qui est à ses portes. Défendue par 250 000 soldats, la capitale va subir des assauts répétés dans ses faubourgs et un bombardement massif durant 135 jours.

Paris et sa banlieue ont souffert des bombardements prussiens, comme le montre cette photo de la place de Saint-Cloud. (Photo : Ernst Keil / Adolphe Braun/Wikicommons)

Au début du siège, le gouvernement décide d’ouvrir des cantines pour nourrir les plus démunis à bas prix, ainsi que des boucheries municipales. Mais ces dernières appliquent le rationnement et ne peuvent distribuer que quelques dizaines de grammes de viande par personne, pour ne plus disposer à la fin du mois que de suif, constitué simplement de gras animal.

Face à la raréfaction des vivres, la famine menace, et la population commence à manger ce qu’elle trouve sous la main. On pêche les poissons de la Seine, de la Marne et du lac du bois de Boulogne, on abat les 70 000 chevaux que compte la capitale, avant de s’attaquer aux chiens et aux chats. Le tout est accompagné d’un pain « Ferry », une boule noire composée d’un mélange de farine de froment, d’avoine et de riz.

Après les 150 000 moutons et 2 000 cochons acheminés au début du siège, ce sont les 70 000 chevaux de la capitale qui seront abattus pour nourrir la population. (Illustration : Adam / domaine public) (L’Illustration européenne – Domaine public/Wikicommons)

Manger du cheval, du chien, du rat…

Si manger du chat passe pour une coquetterie, avoir du chien ou du cheval dans son assiette relève du tabou pour les Parisiens. En effet, on n’a pas l’habitude à l’époque dans notre pays de manger du canasson, et encore moins le plus fidèle ami de l’homme ! Mais il faut se rendre à l’évidence, ces animaux domestiques représentent bientôt les seules sources de protéines pour la population.

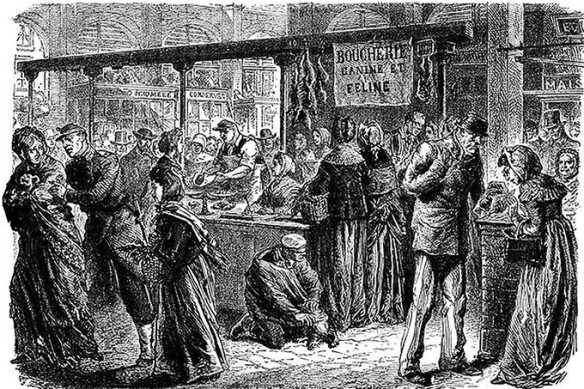

Ainsi, fleurissent dans les rues de la capitale des boucheries chevalines, canines et félines. Un traumatisme, comme le relate Victor Hugo dans ses Mémoires : « J’ai mangé du cheval et déjà je songe à la selle. […] Ce n’est même plus du cheval que nous mangeons. C’est peut-être du chien ? C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux d’estomac. Nous mangeons de l’inconnu. »

Parfois, c’est directement dans la rue que des jeunes gens s’improvisent bouchers, après avoir attrapé des rats, qui servent de viande de substitution. C’est ce que montre ce tableau intitulé « Le dépeceur de rats » de Narcisse Chaillou. (Illustration : Narcisse Chaillou/Wikicommons)

En effet, face à cette disette et avec un hiver très vigoureux (on enregistre des pointes à -20 °C), la population se voit contrainte de manger du rat ! « On vendait du chien pour du mouton et les rats pour des lapereaux. Selon le cuisinier Thomas Genin, le rat, s’il était désagréable à toucher, donnait une viande d’une formidable qualité, quoique fine et un peu fade, mais parfaite si elle était bien assaisonnée. Thomas Genin servit des terrines de rat avec une farce de chair et de graisse d’âne qu’il vendait quinze francs », raconte jean Vitaux, médecin et auteur plusieurs ouvrages sur la gastronomie, dans son livre Les petits plats de l’Histoire.

Face à la pénurie, les prix s’envolent. En décembre 1870, après trois mois de siège, il faut compter 2 francs pour un œuf, 5 francs pour une boîte de sardines. Un rat coûte 3 francs, un chat 10 francs…

On retrouve encore sur les étals, comme aux cartes des bistrots, du pigeon ou des brochettes de moineaux… Début décembre, les membres de l’Académie des Sciences se réunissent pour une dégustation à l’aveugle des nouvelles viandes parisiennes et, après avoir goûté du cheval, du chien, du rat et du chat, ils élisent le rat à l’unanimité comme la chair la plus fine et la plus goûteuse !

Une expérience culinaire en guise de réveillon

Et en cette fin décembre, pas question pour les Parisiens – tout du moins les plus fortunés – de ne pas célébrer comme il se doit les fêtes de fin d’année. Histoire de faire un pied de nez à Bismarck et aux Teutons !

Face à la pénurie, les rues de la capitale voient également fleurir des boucheries d’un nouveau genre, proposant de la viande de chien et de chat. (Illustration : Voisin / Jules Claretie)

Si la plupart des bistrots doivent fermer leurs portes, faute de matière première, certains restaurants proposent un menu de réveillon de substitution comme celui-ci : le repas débute par des « croûtes au vin », suivies au choix de sardines à l’huile ou de harengs saurs.

Sont ensuite proposés du civet de chat, du bifteck de cheval ou du pâté de rat ; en plat de résistance du gigot de chien, et en dessert du riz au chocolat, du pudding ou des crêpes, servis avec des raisins secs, du pain d’épice ou de la confiture de framboises. Si le vin est à volonté, il est précisé que les convives doivent apporter leur pain.

Les animaux des zoos passent à la casserole

Dans les grands restaurants aussi, on prépare un repas inoubliable pour satisfaire une clientèle d’élite rassemblant le tout-Paris. Et c’est littéralement toute la ménagerie du Jardin des Plantes et du parc zoologique qui passe à la casserole !

On retrouve dans les archives le menu qu’a proposé le restaurant Peter’s aux convives de Théodore-Jacques Bonvalet, maire du 3e arrondissement, le soir du réveillon du Nouvel An. En entrée : sardines, céleri, beurre et olives, puis au choix du sajou (une sorte de singe) au vin de Bordeaux, du saumon à la Berzelius, des escalopes d’éléphant sauce échalotes, de l’ours à la sauce Troussenel, avant de finir pour le dessert par des pommes et des poires.

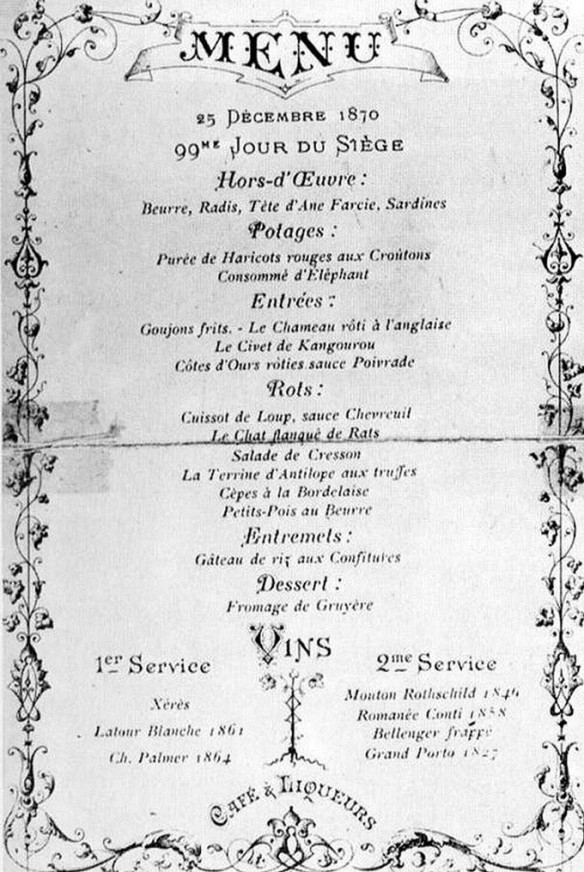

Quelques jours plus tôt, pour le repas de Noël, le chef Alexandre Choron, l’une des stars des fourneaux à l’époque, propose sans doute l’un des menus les plus dingues de l’histoire de la gastronomie française. Le Café Voisin dans lequel il sévit va servir un repas gargantuesque, qui fera passer ce menu à la postérité.

Le menu proposé le 25 décembre 1870 par le chef Choron au Café Voisin, l’un des grands restaurants de Paris à l’époque, est resté dans les annales de la gastronomie. (Photo : Jules Claretie)

On trouve à la carte de la tête d’âne farcie, un potage de consommé d’éléphant, du chameau rôti à l’anglaise, du civet de kangourou et des côtes d’ours rôties sauce poivrade. Mais aussi du cuissot de loup sauce chevreuil, du chat flanqué de rats accompagné de sa salade de cresson ou encore de la terrine d’antilope aux truffes…

Le repas se conclut par du gruyère et un gâteau de riz à la confiture, le tout arrosé des plus grands millésimes de l’époque : Mouton Rothschild 1846, Latour Blanche 1861, Romanée Conti 1858, champagne Bellanger frappé, Grand Porto 1827…

La majorité des animaux du Jardin des Plantes et du Parc zoologique seront donc abattus, comme les célèbres éléphants Castor et Pollux. (Illustration : L’Illustration européenne)

Les prémisses de la Commune

Ce baroud d’honneur culinaire ne fait pas oublier que, dans les quartiers populaires, la famine fait de plus en plus de ravages. Au cours du mois de janvier, alors que toutes les tentatives pour ravitailler Paris par les airs échouent, le gouvernement se voit dans l’obligation de rationner le pain, qui constitue alors la base de l’alimentation : 300 grammes maximum sont vendus par jour pour un adulte, 150 grammes pour un enfant de moins de 5 ans.

Ce gibier exotique fut vendu aux boucheries de Paris à des prix exorbitants. (Illustration : L’Illustration européenne / domaine public / Wikicommons)

Ce pain ne doit contenir, officiellement, que du blé, du riz ou de l’avoine, mais il est essentiellement composé de paille moisie hachée. Face à ce désastre imminent, Paris capitule le 28 janvier 1871, et l’armistice est signé dans la foulée au château de Versailles.

Malgré les humiliations et la défaite, les Parisiens ne s’avoueront pas vaincus si facilement. Après les élections législatives de février 1871, le peuple de Paris reprendra les armes contre cette nouvelle assemblée pacifiste, en déclenchant la Commune, relançant ainsi un nouveau siège de près de deux mois, qui se conclura dans un bain de sang…

Source : Ouest France

Superbe article !

Merci Sylvain, bonnes fêtes de fin d’année à toute la famille. Jean

J’aimeJ’aime